Was genau passiert eigentlich in einem Burnout, und warum merken viele Betroffene erst spät, dass sie mittendrin stecken? In welchen Burnout-Phasen zeigen sich erste Symptome, und wie verlaufen sie? In diesem Artikel nehmen wir sechs bekannte Burnout-Phasenmodelle unter die Lupe. Jedes Modell beschreibt auf eigene Weise, wie aus engagierter Arbeit ein Zustand der totalen Überarbeitung, inneren Leere oder sogar psychischer Erkrankung werden kann.

Ganz kurz Was ist ein Burnout / das Burnout-Syndrom?

Burnout beschreibt einen Zustand tiefer emotionaler, psychischer und körperlicher Erschöpfung, meist ausgelöst durch chronische Überlastung. Betroffene fühlen sich oft leer, überfordert und funktionieren nur noch. Es ist nicht ganz einfach, einen Burnout genau zu definieren – darauf gehen wir in diesem Artikel näher ein: Warum eine Burnout-Definition so schwierig ist

Burnout: Ein Zustand tiefer emotionaler, psychischer und körperlicher Erschöpfung.

Phasenmodelle im Überblick

In der Burnout-Forschung gibt es nicht das eine Modell, sondern verschiedene Ansätze, die den schrittweisen Verlauf von Burnout beschreiben. Manche gehen sehr ins Detail, andere fassen die Entwicklung grob in wenigen Phasen zusammen. Die folgende Tabelle zeigt dir die bekanntesten Modelle im Vergleich:

| Modell | Anzahl Phasen | Einordnung |

|---|---|---|

| Freudenberger (1974) | 12 | Klassiker, sehr detailliert, pionierhaft |

| Burisch (2006) | 7 | Kategorien statt starrer Phasen |

| Edelwich & Brodsky (1980) | 5 | Ursprünglich für helfende Berufe gedacht |

| Maslach | 3 | Fokus auf emotionale Erschöpfung |

| Lauderdale | 3 | Kurzmodell mit Fokus auf Gefühlslagen |

| Cherniss | 3 | Schwerpunkt auf beruflichen Stressoren |

Wichtig hier: Eine Burnout-Phase fühlt sich nicht immer gleich an. Manche Menschen empfinden frühzeitig eine Belastung, andere halten lange durch, oft aus Perfektionismus oder weil sie einfach nie gelernt haben, Aufgaben abzugeben oder zu delegieren. Das Fatale ist: Viele Betroffene fühlen sich anfangs sogar großartig, leistungsfähig, wichtig und gebraucht. Doch irgendwann kippt das System: Es zeigen sich erste psychische oder psychosomatische Beschwerden, Schlafprobleme oder sogar Panikattacken. Spätestens jetzt ist schnelles Handeln gefragt, um den eigenen Lebensstil zu hinterfragen, bevor sich Fehlleistungen häufen und das ständige Funktionieren irgendwann zu völliger Erschöpfung und Krankschreibung führt.

Kostenloser Burnout-Test 🔥

Die 12 Burnout-Phasen nach Freudenberger

Der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger gilt als Pionier der Burnout-Forschung und beschrieb 1974 in seiner Abhandlung „Staff Burn-out“ das Phänomen Burnout, das heute allgegenwärtig ist. Gemeinsam mit seiner Kollegin Gail North hat er zwölf Phasen identifiziert, die einen typischen Weg von einem idealistischen High-Performer bis hin zum kompletten Zusammenbruch schildern.

Stell dir vor, du beginnst einen neuen Job und stürzt dich mit Begeisterung in die Arbeit. So könnten die 12 Burnout-Phasen im Detail für dich ablaufen:

- Zwang, sich beweisen zu müssen: Du hast hohe Ansprüche an dich selbst und willst dir und anderen beweisen, dass du es drauf hast. Dieses Verhalten an sich ist nicht zwingend der erste Schritt in den Burnout, aber ein deutlicher Risikofaktor.

- Verstärkter Einsatz: Schnell legst du ein extremes Leistungsstreben an den Tag. Du willst allen Erwartungen gerecht werden, nimmst Überstunden gern in Kauf und übernimmst immer mehr Aufgaben. Auch im Urlaub und am Wochenende erreichbar sein? Kein Problem!

- Vernachlässigen eigener Bedürfnisse: Langsam findet ein Umdeuten deine Wirklichkeit statt. Die viele Arbeit macht Spaß, wird als normal empfunden und Kollegen seltsam beäugt, die weniger engagiert sind. Freizeit, gesunde Ernährung, Sport? Solche Dinge werden weniger wichtig als früher. Erste Symptome wie Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten können auftreten.

- Verdrängen von Konflikten: Ärger mit dem Partner oder Kollegen? Die verstehen einfach nicht, wie viel Arbeit du hast und wie wichtig dir dein Job ist. Du spürst immer mehr, dass dir Dinge zu schaffen machen: Du fühlst dich oft müde, vergisst Termine oder bist unpünktlich, obwohl das sonst nicht deiner Art entspricht.

- Umdeuten von Werten: In dieser Phase stumpfst du langsam ab. Was dir früher wichtig war, spielt jetzt eine untergeordnete Rolle. Es ist, als würde sich dein Blickfeld verengen, fokussiert auf deinen Job und die täglichen Probleme. Soziale Kontakte empfindest du zunehmend als belastend.

- Verleugnen auftretender Probleme: Es kann gut sein, dass du dich selbst nicht mehr richtig verstehst. Wo ist die Begeisterung vom Anfang hin? Du begegnest deinem Umfeld vermehrt hart und abgestumpft, bist ungeduldig und wenig tolerant. Du wirst deutlich weniger leistungsfähig, willst es aber nicht wahrhaben.

- Sozialer Rückzug: Hattest du zuvor schon weniger Kontakte, ziehst du dich nun noch mehr zurück. Familie und Freunde nerven dich eher, statt dich aufzubauen. Du fühlst dich allein, hoffnungslos und suchst dir womöglich Ersatzbefriedigungen in Form von exzessivem Sport, übermäßigem Shopping oder Alkohol. Dein Job ist nicht mehr als ein Dienst nach Vorschrift.

- Verhaltensänderungen: Merkst du selbst, dass du dich anders verhältst als früher? Vielleicht – vor allem aber bemerkt es dein Umfeld. Hilfsangebote schlägst du (oft unwirsch) ab, dir ist alles egal und du wirkst auf deine Umgebung teilnahmslos. Manche klammern sich sehr intensiv an einzelne Personen, andere meiden soziale Kontakte komplett. Die „Alles egal“-Stimmung zieht sich durch Privat- und Berufsleben. Im Job kannst du zusätzliche Aufgaben praktisch nicht mehr bewältigen.

- Depersonalisierung: Du hast das Gefühl, nicht mehr du selbst zu sein, dich nicht mehr zu kennen. Dein Leben fühlt sich sinnfrei und leer an. Du hast das Gefühl, nur noch zu funktionieren – und auch das nur mäßig gut. Körperliche Beschwerden treten immer mehr in den Vordergrund.

- Innere Leere: Du fühlst dich komplett leer, innerlich abgestorben oder ängstlich. Vielleicht versuchst du, diese Leere durch exzessive Handlungen wie Shopping, Sex oder Essen zu füllen.

- Depression: Dein Leben fühlt sich ausschließlich negativ und nicht mehr lebenswert an. Du bist verzweifelt, hoffnungslos und leidest unter einer massiven Kraft- und Antriebslosigkeit. Selbstmordgedanken sind keine Seltenheit.

- Völlige Erschöpfung: In diesem Stadium befindest du dich in einer massiven Krise. Du brichst komplett zusammen, sowohl körperlich als auch emotional und mental. Die Suizid-Gefahr ist in diesem Moment sehr hoch.

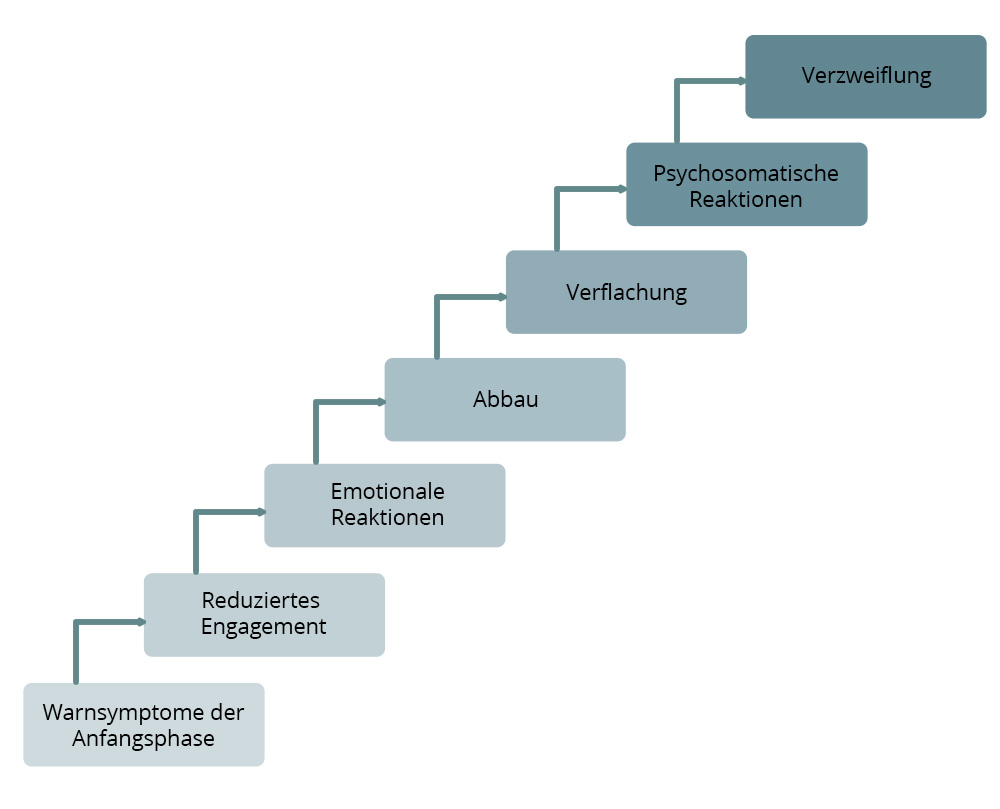

Das 7-Phasen-Modell von Matthias Burisch

Ein paar Jahrzehnte später entwickelte Prof. Dr. Matthias Burisch von der Universität Hamburg ein weiteres Modell für Burnout-Phasen – dieses Mal 7 an der Zahl.

Burisch selbst schreibt hierzu:

Auch die Reihenfolge ist nicht allzu zwingend gemeint. Beispielsweise werden manche psychosomatischen Symptome (Kategorie 6) auch schon in der Anfangsphase (Kategorie 1) auftreten.

Matthias Burisch. Das Burnout-Syndrom: Theorie der inneren Erschöpfung

Stell dir auch bei diesem Modell vor, du würdest einen neuen Job beginnen:

- Warnsymptome der Anfangsphase: Du gehst deinen neuen Job mit hoher Energie an, setzt dir hohe Ziele und hast hohe Ansprüche an dich selbst. Du kannst schwer abschalten, die Erholung fehlt und deine Leistungsfähigkeit lässt nach. Oft bist du müde und hast das Gefühl, nie Zeit zu haben. Eigene Bedürfnisse sind nicht mehr so wichtig – schließlich willst du es dir und anderen beweisen. Oft hast du das Gefühl, unentbehrlich zu sein.

- Reduziertes Engagement: Was dir früher Spaß gemacht hast, nervt jetzt nur noch. Du hast keine Lust mehr, zur Arbeit zu gehen, beginnst spät und überziehst gern deine Pausen. Den nächsten Urlaub sehnst du schon am ersten Arbeitstag des Jahres herbei. Deinen Kollegen gegenüber trittst du oft abwertend und zynisch gegenüber. Auch dein privates Umfeld strengt dich an: Du hast weniger Verständnis für deren Probleme und ziehst dich oft zurück.

- Emotionale Reaktionen: Was passiert, wenn deine hochgesteckten Ziele in sich zusammenbrechen und all das fehlt, das dich früher befriedigt hat? Vielleicht wirfst du dir vor, versagt zu haben, fühlst dich hilflos und fühlst dich emotional nicht belastbar. Oder aber du bist sauer auf deine Umgebung, siehst die Fehler bei anderen, fühlst dich angegriffen von all den „Idioten“ und einer Welt, die einfach nur schlecht zu dir ist.

- Abbau: Dein Engagement hast du schon vorher heruntergefahren – jetzt spielt dein Körper und Geist auch nicht mehr richtig mit. Deine Leistungsfähigkeit lässt nach, du kannst dich schlechter konzentrieren, nur schwer Entscheidungen treffen und arbeitest ungenauer. Wenn möglich, lässt deine Motivation noch mehr nach, du zeigst keine Initiative mehr. Veränderungen stehst du negativ gegenüber und du wirst unflexibler.

- Verflachung: Dein Leben wird zu einem Einheitsbrei. Was früher wichtig war, ist dir nun egal. Es fällt dir schwer, Interesse für Dinge aufzubringen, die dir früher Spaß gemacht haben. Soziale Beziehungen strengen dich an, gern ziehst du dich zurück und wirst zum Eigenbrötler.

- Psychosomatische Reaktionen: Dein Körper meldet sich zu Wort – und zwar nicht erst jetzt. Vermutlich gab es auch in den Phasen zuvor schon erste Anzeichen, aber jetzt werden sie offensichtlich. Die Symptome können extrem unterschiedlich ausfallen: Vielleicht kannst du kaum noch schlafen, oder aber du würdest am liebsten den ganzen Tag schlafen. Vielleicht bekommst du kein Essen herunter, oder aber du isst übermäßig viel. Womöglich spürst du auch Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme, häufige Infekte, ständiges Herzklopfen, Atembeschwerden oder Engegefühle in der Brust.

- Verzweiflung: Dein Leben fühlt sich endgültig nicht mehr lebenswert an. Alles wirkt hoffnungslos, du siehst keinen Sinn mehr. Du fühlst dich komplett verzweifelt und denkst über Selbstmord als letzten Ausweg nach.

Du siehst: Die 7 Phasen nach Burisch beschreiben einen ähnlichen Weg wie die 12 Phasen nach Freudenberger. Kurz zusammengefasst: den Weg vom engagierten Macher mit hohen Zielen über Enttäuschung, Rückzug und vermehrtem Abgleiten in die Hoffnungslosigkeit.

Können wir die Burnout-Phasen noch mehr zusammenfassen? Ja, das können wir:

Die 5 Burnout-Stadien nach Edelwich & Brodsky

Bereits aus dem Jahr 1980 stammt das Modell der „Five Stages of Disillusionment“, das 5 Phasen des Burnout beschreibt. Es bezieht sich vorrangig auf Beschäftige in Pflege- und Heilberufen, lässt sich aber auf andere Berufsgruppen problemlos übertragen.

- Idealistische Begeisterung: In dieser Phase dominieren Begeisterung, hohe Ziele, Optimismus und das gute Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Es wird viel Energie investiert und mit Spaß hart gearbeitet.

- Stillstand: Das Leben konzentriert sich immer mehr auf die Arbeit, auch soziale Kontakte geschehen in erster Linie mit Kollegen. Erste Enttäuschungen treten auf, Familie und Freizeit leiden. Auch Mehrarbeit ändert nichts – Erfolge bleiben aus.

- Frustration: Gefühle des Scheiterns und der Inkompetenz setzen ein. Der Energieeinsatz zahlt sich nicht aus, es fehlt Anerkennung von Kollegen und Vorgesetzten. Körperliche Symptome beeinflussen den Alltag.

- Apathie: Personen fühlen sich immer häufiger desillusioniert, verzweifelt und resigniert. Alles wird ihnen gleichgültig, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld.

Diese ersten vier Burnout-Phasen folgen einem ähnlichen Weg wie die in den zuvor beschriebenen Modellen. Häufig wird als fünfte Phase die Intervention genannt:

- Intervention: Im Gefühl der Hilflosigkeit versuchen Personen nicht selten, aktiv etwas zu tun, sich selbst zu helfen oder aktiv Hilfe zu suchen. Diese Phase tritt jedoch nicht immer ein, schließlich sind viele Betroffene nicht in der Lage, über ihren eigenen Zustand zu reflektieren und zu erkennen, was mit ihnen los ist.

3-Phasen-Modelle

Burnout Phasen nach Maslach

Die Arbeit Christina Maslachs ist aus der Burnout-Forschung nicht wegzudenken. Ihre drei Phasen wurden ebenfalls durch die Beobachtung von Burnout-Patienten in Heil- und Pflegeberufen abgeleitet:

- Erschöpfung: Sowohl emotionale Erschöpfung (Müdigkeit schon beim Gedanken an die Arbeit) als auch körperliche Erschöpfung mit Symptomen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen oder Infektanfälligkeit.

- Dehumanisierung: Diese Phase ist geprägt durch eine zynische Einstellung gegenüber Kollegen, ein negatives Gefühl für Klienten, Schuldgefühle, sozialen Rückzug und eine Reduzierung der Arbeit auf das Notwendigste.

- Terminales Stadium: In dieser Phase tritt ein Widerwille gegen andere Menschen, sich selbst und überhaupt alles auf.

Burnout-Phasen nach Lauderdale

Weitere Phasenmodelle mit nur 3 Burnout-Phasen wurden von verschiedenen Autoren veröffentlicht, wie zum Beispiel von M. L. Lauderdale („Burnout: Strategies for Personal and Organizational Life“):

- Verwirrung: Irgendetwas fühlt sich nicht „in Ordnung“ an. Grundlose Ängste und diffuse körperliche Symptome treten auf.

- Frustration: Ärger, Gereiztheit und Unzufriedenheit werden stärker – wie auch die körperlichen Symptome.

- Verzweiflung: Personen in dieser Phase fühlen sich unzureichend, suchen nach dem Sinn, sind vermehrt apathisch und schon bei kleinsten Zusatzaufgaben überfordert. Das Leben fühlt sich mechanisch und leer an.

Burnout-Phasen nach Cherniss

Auch hier werden drei Phasen unterschieden:

- Berufsstress: Die Anforderungen sind größer als die zur Verfügung stehenden Ressourcen – die Person ist überfordert.

- Stillstand: Vermehrte Ermüdung macht sich breit, oft gepaart mit Reizbarkeit, Anspannung oder Angst.

- Defensive Bewältigungsversuche: Als Ausweg ziehen sich die Personen oft zurück, reagieren mit Zynismus oder Rigidität und versuchen, sich emotional von ihrem Leben abzukoppeln.

Alle Modelle mit nur 3 Phasen gehen weniger ins Detail als die vorher genannten Modelle und überspringen die Phase des Optimismus und Idealismus, die besonders in frühen Publikationen der Burnout-Forschung enthalten ist. Heute wird diese Phase oft kritisch gesehen: Nicht nur begeisterte Idealisten sind von einem Burnout gefährdet, sondern auch der „gewöhnliche Sachbearbeiter“, der in seinem Job auf verlorenem Posten steht und auf den massiver Druck ausgeübt wird.

Burnout-Prävention für Unternehmen

Seminar Burnout-Prävention

Burnout-Buster-Programme für Teams und Einzelpersonen

Fazit

Es gibt nicht das eine „richtige“ Modell für den Verlauf eines Burnouts, sondern verschiedene psychologische Erklärungsansätze, die helfen können, sich selbst besser zu verstehen. Die meisten Modelle beschreiben einen ähnlichen Weg: Anfangs gibt es oft große Ziele, Lust auf Veränderung, Motivation und Begeisterung. Doch irgendwann schleichen sich erste Fehler ein, oft unbemerkt. Die Arbeit wird zur Last, Hobbys verlieren an Bedeutung, man zieht sich zurück, und die eigenen Bedürfnisse geraten in den Hintergrund. Jede Phase ist gekennzeichnet durch neue Herausforderungen und durch ein zunehmendes Gefühl der Entfremdung von sich selbst.

Typisch: Symptome werden oft lange verdrängt, bis irgendwann das System kippt. In der letzten Phase empfinden viele nur noch Leere, Antriebslosigkeit, manchmal sogar Selbsthass. Nicht selten entwickeln sich daraus ernsthafte psychische Erkrankungen. Deshalb ist es so wichtig, frühzeitig hinzuschauen und sich nicht nur zu fragen: „Bin ich überarbeitet?“, sondern: „Bin ich noch ich selbst?“

Modelle wie die von Freudenberger oder Burisch sind keine Diagnosetools, aber sie liefern Orientierung und ermöglichen diesen einen, entscheidenden Moment der Erkenntnis: „Da bin ich gerade.“ Wenn dann noch der Gedanke „Ich will da nicht bleiben.“ dazu kommt, lohnt sich der Weg zu professioneller Hilfe – oder zumindest der erste Schritt: innehalten, reflektieren, ehrlich mit sich selbst sein..

Pingback: Bin ich Burnout gefährdet? Risikofaktoren und mögliche Symptome